手机:几乎所有的智能手机都采用锂电池作为电源,锂电池的高能量密度和轻薄化特性,使得手机能够在保持轻薄外观的同时,拥有足够的电量支持长时间使用。此外,快速充电技术的发展也使得手机用户能够更便捷地补充电量。笔记本电脑:为笔记本电脑提供稳定的电力支持,确保其在移动办公过程中能够持续运行。锂电池的长循环寿命和低自放电率,使得笔记本电脑在长时间不使用时也能保持较好的电量状态,方便用户随时使用。平板电脑:作为一种便携式的移动设备,平板电脑对电池的续航能力有较高要求。新能源锂电池能够满足平板电脑的高能耗需求,为用户提供长时间的使用体验,无论是观看视频、浏览网页还是进行办公操作,都能轻松应对。其他电子设备:如数码相机、摄像机、蓝牙耳机、智能手表、智能手环等消费电子产品,也都广使用锂电池作为电源。锂电池的小型化和高性能特点,为这些设备的智能化和便携化发展提供了有力支持。锂电池能量密度是传统镍氢电池的3倍。浙江磷酸铁锂电池商家

锂电池快充技术通过优化离子传输路径、提升材料导电性与界面稳定性,缩短充电时间并满足高功率场景需求。当前主流技术路线聚焦于正极、负极、电解液及电池结构的协同创新:高镍三元材料(如NCM811)因锂离子扩散速率快且平台电压高,成为快充电池的主要正极选择,但其表面易析氧导致结构不稳定,需通过包覆(如Al₂O₃涂层)或掺杂改善耐受性;硅基负极因理论容量高且锂离子嵌入动力学优异,配合碳纳米管三维网络结构可大幅降低体积膨胀率,但其界面副反应仍需通过固态电解质界面膜(SEI)改性抑制。电解液领域,氟化溶剂(如LiFSI)与无机添加剂(如LiNO₃)的组合明显提升离子电导率并抑制枝晶生长,超薄陶瓷隔膜的应用则增强了高温下的机械强度与电解液浸润性。电池结构设计上,超薄复合集流体(如铜/铝箔微结构化)降低了电阻损耗,多层电极叠片工艺减少了极片间接触阻抗,而蜂巢状或三维多孔结构设计进一步缩短锂离子迁移路径。集成固态电解质或凝胶聚合物电解质的电池体系可突破液态电解液热稳定性限制,实现更高倍率充放电。值得注意的是,快充技术对电池管理系统(BMS)提出更高要求,需实时监控温度、电压及电流分布,动态调整充电策略以避免局部过热或极化失衡。上海三元锂电池批量定制锂电池产热是多种机制共同作用的结果,正常使用通过合理设计和热管理控制,异常副反应和短路引发安全隐患。

锂电池的记忆效应通常被误解为一种类似镍镉电池的特性,即电池若长期在非满电状态下存储,会逐渐“记住”较低的容量值,导致后续充电能力下降。然而,这种传统认知并不适用于现代锂离子电池(如三元材料、磷酸铁锂或钴酸锂电池)。实际上,锂电池的电极材料(如石墨负极、金属氧化物正极)在充放电过程中发生的锂离子嵌入/脱出反应具有高度可逆性,其化学结构不会因不完全充放电而形成缺陷。早期对锂电池“记忆效应”的讨论源于实验中发现,长期以低荷电状态(SOC低于30%)存放的电池,充电时可能无法释放全部标称容量。这种现象并非由电极材料结构锁定引起,而是与电解液分解、锂离子迁移受阻及自放电累积等副反应相关。例如,长期储存时负极表面可能形成致密钝化膜,阻碍锂离子重新嵌入,导致初始容量损失。此外,电池管理系统(BMS)的失效或充电策略不当(如频繁小电流充电)也可能造成容量误判。值得注意的是,锂电池若长期满电存储(SOC高于90%),反而会加速正极材料晶格氧析出和电解液分解,加剧容量衰减。因此,科学储存建议是将电池保持在适中荷电状态(如30%-50%),并控制温湿度在15-30℃、40%-60%RH范围内。

锂电池的容量由其正负极材料、结构设计及生产工艺等多重因素共同决定,通常以额定容量或能量密度为衡量指标。从材料层面看,正极材料的锂离子嵌入能力直接决定了容量上限,例如三元材料的理论比容量可达200-250mAh/g,而磷酸铁锂约为150mAh/g,锰酸锂约120mAh/g,但实际应用中因结构稳定性和离子扩散速率限制,容量常低于理论值。负极材料中石墨的理论容量为372mAh/g,而硅基材料的理论容量可超4000mAh/g,但其体积膨胀问题导致实际容量仍需通过材料改性和结构优化来控制。电解液的离子电导率与稳定性、隔膜孔隙率及机械强度则直接影响离子传输效率和电池安全性,进而影响容量释放。电池结构设计方面,极片厚度、集流体材质、隔膜层数等参数均会对容量产生影响。较薄的极片可缩短锂离子扩散路径,提升充放电效率,但可能增加机械脆性;多层隔膜设计虽能增强安全性,可能降低有效空间利用率。制造工艺的精度同样关键,浆料搅拌均匀性、涂布厚度控制、电极压实密度等工艺参数偏差会导致活性物质利用率不均,造成局部容量损失。此外,电池外壳的密封性、热管理系统设计也会间接影响容量表现——高温环境加速电解液分解和电极副反应,低温则抑制锂离子迁移,两者均会导致容量骤降。锂电池作为一种新型的化学电源,凭借其诸多优异特性,在能源领域掀起了深刻的变化,应用前景显得尤为广阔。

新能源锂电池应用领域:新能源汽车:占锂电池需求70%以上,2023年全球电动车销量超1400万辆(CATL、LG新能源为主供应商)。储能系统:2025年全球储能锂电池需求预计达500 GWh,华为PowerWall、特斯拉Megapack采用LFP电池。消费电子:年需求超100 GWh,柔性电池(如OPPO卷轴屏手机)推动轻薄化发展。技术突破方向:固态电池:丰田计划2027年量产,能量密度或超400 Wh/kg,电解质从聚合物向硫化物体系演进。硅基负极:特斯拉4680电池掺10%硅,容量提升20%;宁德时代“麒麟电池”硅碳负极技术。无钴化:蜂巢能源发布无钴电池(NMx),成本降10-15%。快充技术:宁德时代“神行电池”支持4C快充(10分钟充至80%)。正极材料、负极材料、电解液和隔膜等材料厂商为锂电池产业链中游企业,为锂电池电芯商提供原材料。安徽18650锂电池批量定制

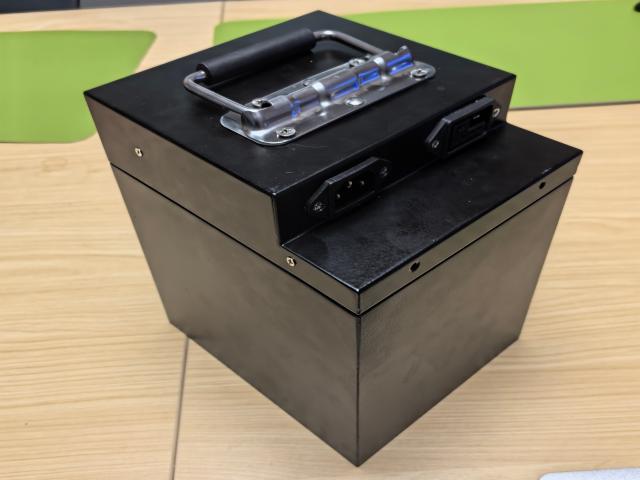

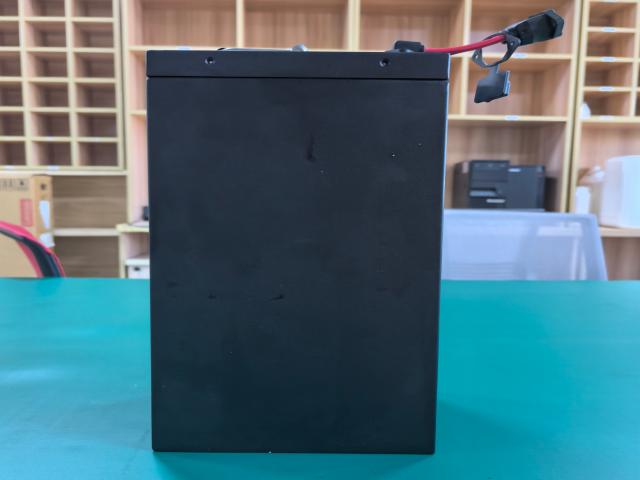

锂电池封装形式包括圆柱(18650)、方形(动力电池)和软包(消费电子)。浙江磷酸铁锂电池商家

锂电池的主要组成部分包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜,四者协同作用决定电池的能量密度、循环寿命和安全性能。正极材料作为电池储能的主要载体,直接影响电池容量与成本,主流类型包括三元材料(镍钴锰)、磷酸铁锂和锰酸锂。三元材料凭借高能量密度广泛应用于乘用车,而磷酸铁锂因安全性强、成本低廉,在储能系统和商用车领域占据优势。近年来,富锂锰基、钠离子正极等新型材料的研究加速,旨在突破锂资源限制并提升能量密度。负极材料主要承担电子传输功能,石墨因其高导电性和稳定性被广泛应用,但硅碳负极因其理论容量优势(较石墨提升10倍)逐渐进入量产阶段,尽管其体积膨胀问题仍需通过结构设计和工艺优化解决。电解液是离子传输的介质,传统液态六氟磷酸锂体系虽成熟但存在热稳定性不足的问题,固态电解质和新型溶质(如LiFSI)的研发成为下一代电池技术的关键方向。隔膜作为电池安全的重要屏障,需具备绝缘性、耐高温和机械强度,聚烯烃隔膜因其轻量化、成本低被主流采用,而涂覆陶瓷层或芳纶材料的复合隔膜可明显提升耐穿刺性能。这些材料的技术迭代与成本管理推动着锂电池性能的提升与产业化进程。浙江磷酸铁锂电池商家

文章来源地址: http://nengyuan.chanpin818.com/dianchi/zuodianchi/deta_26738607.html

免责声明: 本页面所展现的信息及其他相关推荐信息,均来源于其对应的用户,本网对此不承担任何保证责任。如涉及作品内容、 版权和其他问题,请及时与本网联系,我们将核实后进行删除,本网站对此声明具有最终解释权。

[VIP第1年] 指数:3

[VIP第1年] 指数:3